Synthèse 1ers résultats Vigie-Lacs

Les premiers résultats du projet Vigie-Lacs ont été présentés le 17 décembre 2024 à Cestas lors d’une journée d’échanges destinée aux partenaires scientifiques et techniques du projet.

- Voir la synthèse détaillée de la journée

- Voir la vidéo de présentation

Introduction – éléments de contexte

Le projet de recherche Vigie-Lacs vise à acquérir des connaissances scientifiques indispensables à la préservation des communautés de plantes aquatiques des lacs et étangs du littoral aquitain fortement menacées par les activités humaines et le changement climatique.

| > Voir la page web dédiée |

| > Voir le diaporama |

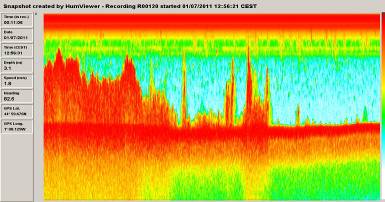

1. Dynamiques de la température et de l’oxygène dissous dans l’eau

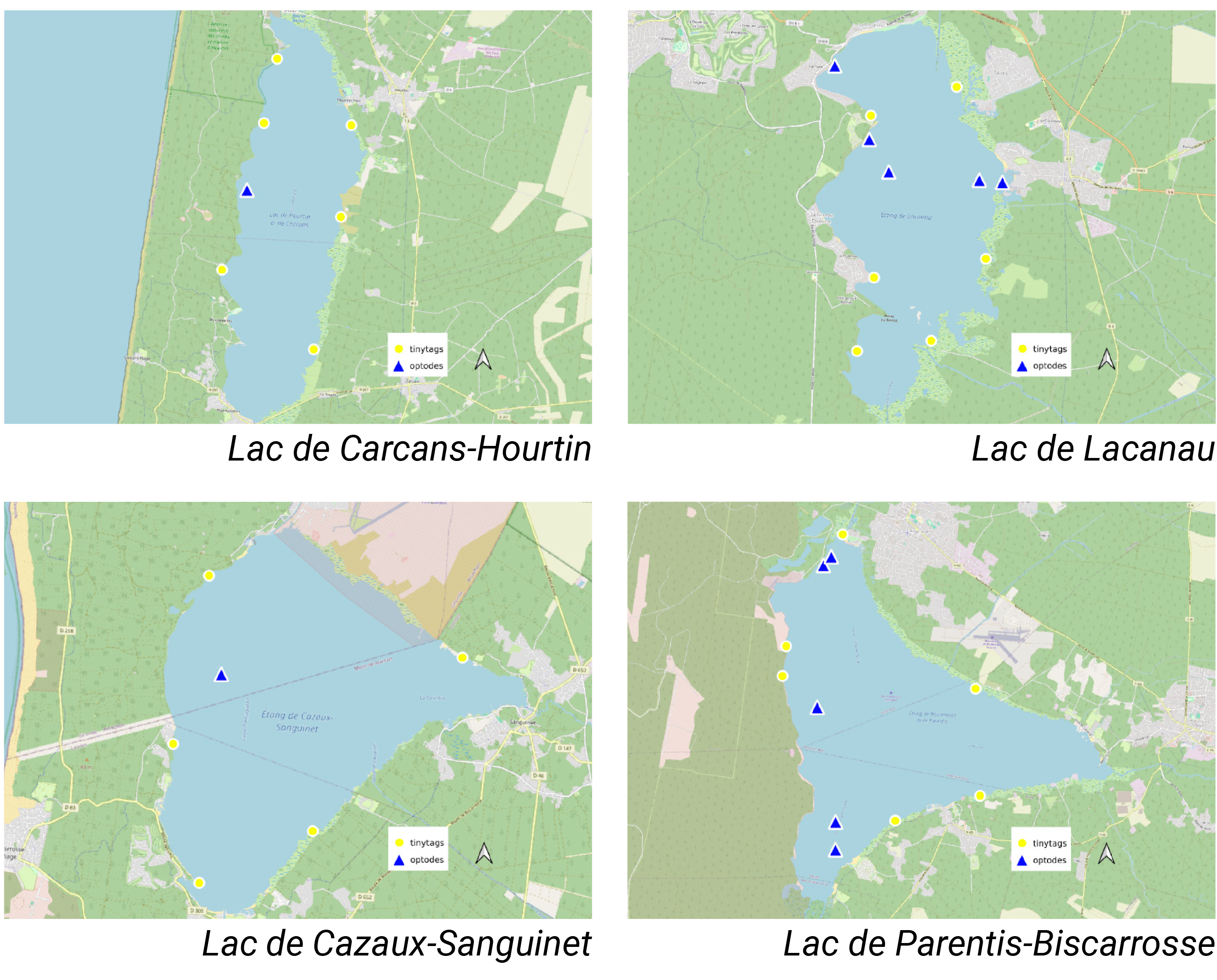

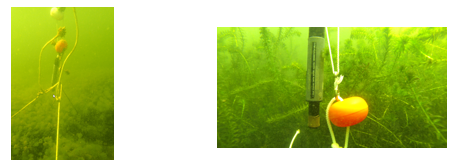

Les quatre grands lacs aquitains ont été équipés de deux types de sondes pour enregistrer en continu l’oxygène dissous et la température.

Les premiers résultats indiquent que la température de l’eau mesurée au centre des lacs est relativement homogène d’un plan d’eau à l’autre, avec des valeurs maximales atteignant 28°C au mois d’août 2023 (lac de Parentis-Biscarrosse) et des valeurs minimales proches de 6°C en janvier 2024 (lac de Lacanau). Les données d’oxygène dissous dans l’eau varient dans le temps et entre les lacs. Les eaux de surface sont fortement oxygénées sur toute la période étudiée, les vents dominants d’ouest assurant leur brassage régulier. Néanmoins, tous les lacs sont concernés par des déficits en oxygène en zone profonde, de fréquences et durées variables d’un plan d’eau à l’autre. Les plans d’eau les plus concernés sont les lacs landais de Cazaux-Sanguinet et de Parentis-Biscarrosse car relativement profonds, mais les lacs médocains de Carcans-Hourtin et de Lacanau sont aussi parfois sujets à ce phénomène même s’ils sont moins profonds et donc plus facilement agités par les vents .

| > Voir le diaporama |

2. Herbiers, température, vent : quels impacts sur l’oxygénation des eaux des lacs aquitains ?

Quelles sont les interactions entre les herbiers aquatiques, la température de l’eau et les vents ? Quel est leur impact sur la qualité de l’eau des écosystèmes lacustres ?

Les résultats préliminaires indiquent que les herbiers jouent un rôle clé dans la production d’oxygène mais peuvent aussi accentuer les variations journalières. L’influence du vent est variable selon la configuration des lacs : il peut favoriser le brassage de l’eau et limiter l’hypoxie dans certaines zones des lacs (celles exposées aux vents), mais être insuffisant dans d’autres (zones protégées des vents).

| > Voir le diaporama |

3. Modélisation hydrologique du lac de Carcans-Hourtin

Un modèle hydrologique a été développé pour mieux comprendre les dynamiques d’eau du lac de Carcans-Hourtin. Il permet de simuler avec précision les variations du niveau d’eau en fonction des précipitations et des échanges avec la nappe phréatique.

Les premiers résultats permettent de dégager les premières tendances, mais méritent d’être consolidés avec un programme d’acquisition d’observations complémentaires sur l’évaporation et de nouvelles simulations climatiques régionalisées.

| > Voir le diaporama |

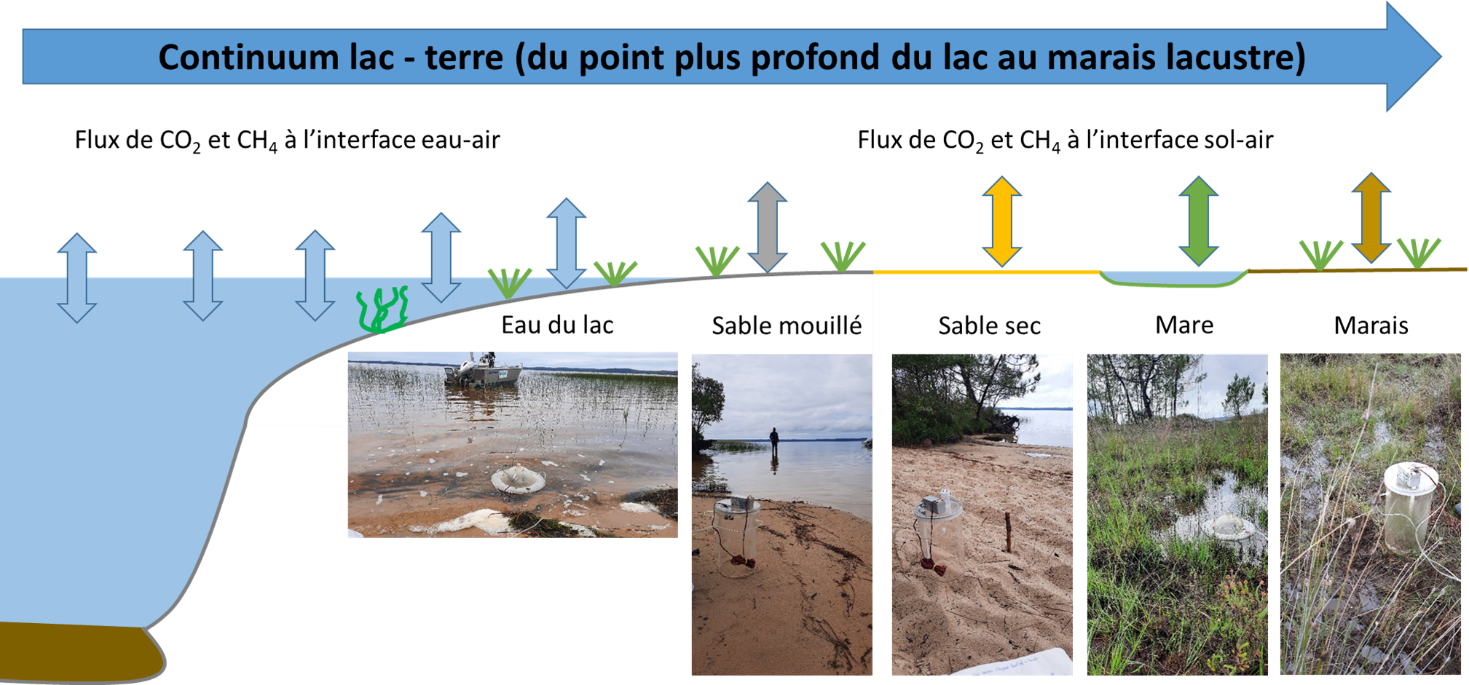

4. Évaluation du potentiel de captation/émission de carbone des zones littorales lacustres en fonction de l’hydropériode

Objectif : explorer le potentiel de captation et d’émission de carbone dans les zones littorales lacustres en fonction de l’hydropériode, dans le contexte du changement climatique.

Les chercheurs se sont concentrés sur les lacs peu profonds du sud-ouest de la France, en mesurant les flux de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4) saisonnièrement sur des sédiments exposés à l’air et en milieu pélagique.

Les résultats préliminaires suggèrent que la baisse du niveau de l’eau dans les zones littorales n’affecte pas significativement les émissions de carbone, contrairement aux attentes. Par ailleurs, la végétation influence les flux, réduisant les émissions de CO2 en milieu terrestre et augmentant légèrement celles de CH4 en présence de végétation aquatique. L’étude se poursuivra en 2025, avec une comparaison entre les émissions et la capacité de stockage du carbone dans les sédiments, ainsi qu’une simulation des émissions à long terme pour le lac de Carcans-Hourtin.

| > Voir le diaporama |

5. Dynamiques spatio-temporelles des communautés de macrophytes aquatiques des lacs et étangs du littoral aquitain

L’objectif : suivre l’évolution des communautés de macrophytes au fil du temps et dans l’espace (données collectées depuis les années 1980) afin d’identifier les tendances de régression ou d’expansion, notamment sous l’effet des pressions anthropiques et climatiques.

Les résultats montrent une stabilité des peuplements de macrophytes dans les lacs médocains, avec une prédominance de plantes de bordure et de macroalgues Characées. Ces lacs font aussi l’objet localement de colonisations par des espèces exotiques envahissantes, notamment Egeria qui présente une forte dynamique dans le lac de Lacanau.

Des résultats acquis pour les étangs landais montrent l’apparition d’espèces exotiques et la disparition de certaines plantes locales, en particulier les isoétides. Certaines espèces exotiques envahissantes, comme la Jussie et le Lagarosiphon, présentent des tendances variables d’un plan d’eau à l’autre. Ces deux espèces sont globalement en progression dans les lacs. Egeria est l’espèce exotique qui présente la dynamique récente la plus forte dans les lacs et étangs aquitains.

L’étude évalue aussi l’impact des altérations anthropiques sur ces communautés, constatant que les espèces indigènes prospèrent dans les zones peu modifiées par les aménagements et les activités touristiques, tandis que les exotiques sont plus fréquentes dans les zones altérées. Deux plans d’eau restent à étudier en 2025 et 2026, (lacs de Cazaux-Sanguinet et de Parentis-Biscarrosse).

| > Voir le diaporama |

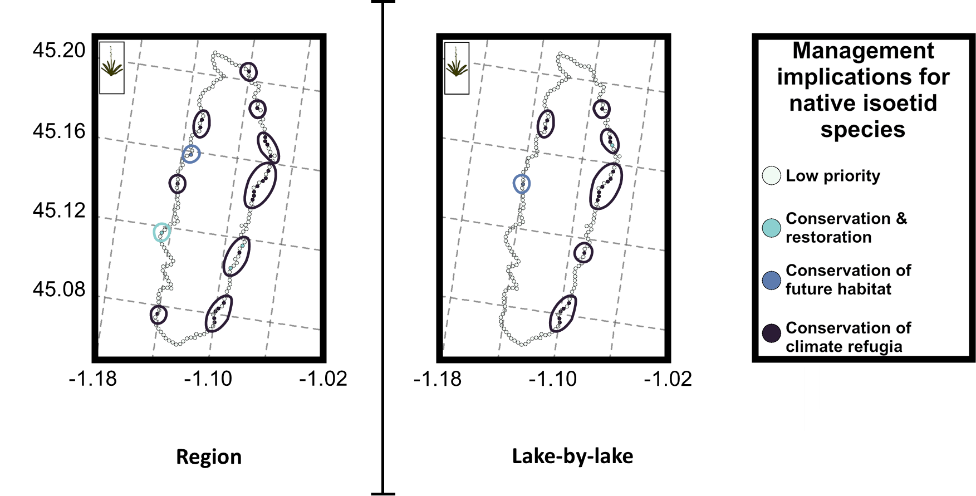

6. Modélisation de la distribution spatiale des macrophytes aquatiques des lacs du littoral aquitain dans le contexte du changement climatique

Grâce à des outils de modélisation, cette recherche vise à prédire la trajectoire des habitats des macrophytes en fonction des scénarios climatiques futurs, afin d’anticiper les impacts du changement climatique sur ces communautés végétales.

En utilisant des modèles de distribution des espèces (JSDM), les chercheurs ont prédit la répartition de 44 plantes aquatiques dans les lacs de Carcans-Hourtin, Lacanau et Cazaux-Sanguinet, en fonction de variables environnementales et de traits écologiques des espèces. Les résultats montrent que le réchauffement climatique pourrait réduire la capacité des biotopes littoraux à accueillir la flore aquatique et diminuer la diversité des espèces indigènes, tout en favorisant les espèces exotiques envahissantes.

Il est suggéré de mettre en place une gestion adaptative pour protéger les zones sensibles, contrôler les espèces invasives et restaurer les espèces indigènes, notamment les isoétides.

| > Voir le diaporama |

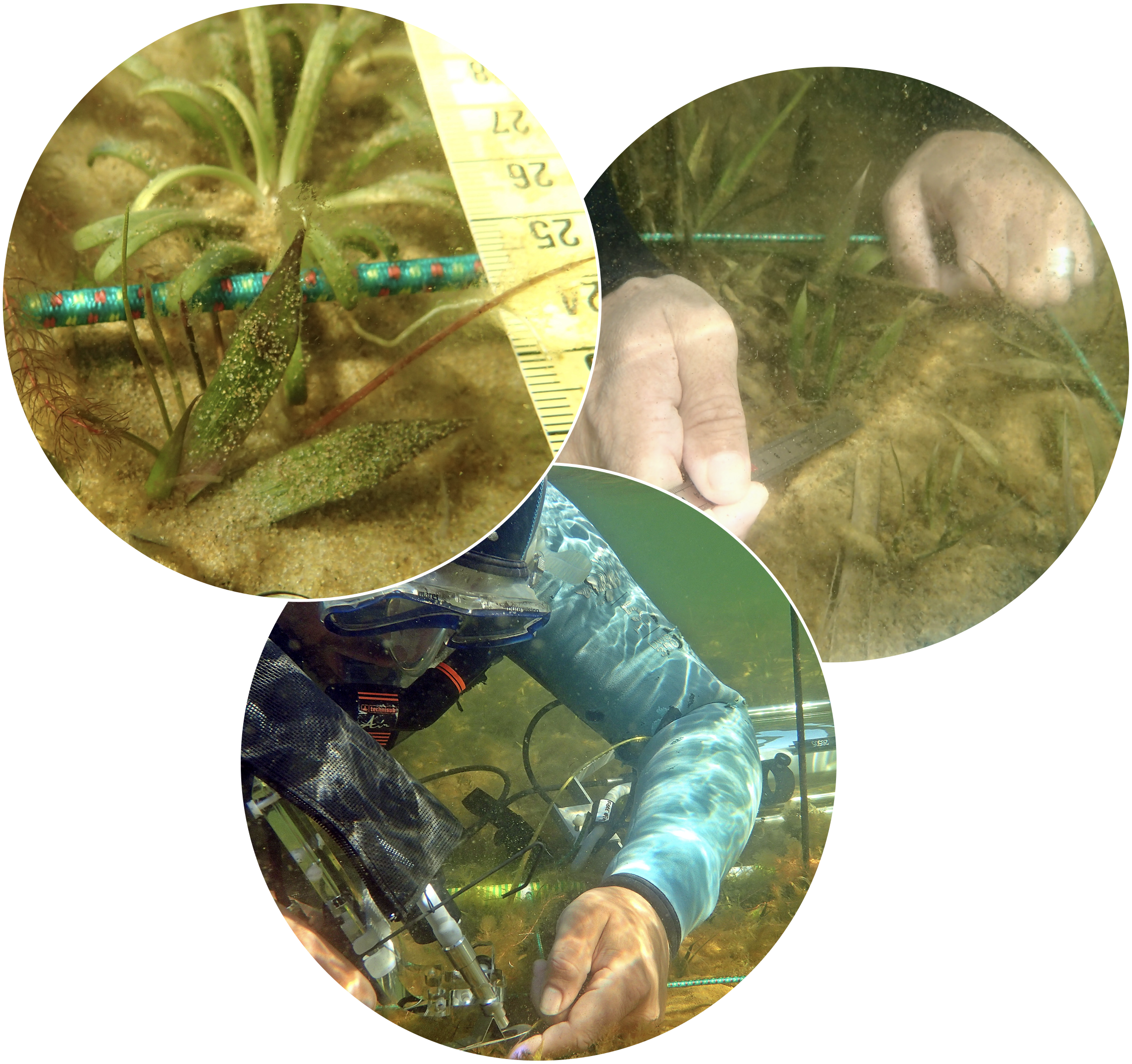

7. Étude d’une éventuelle compétition entre deux isoétides : Lobelia dortmanna et Sagittaria graminea

Cette étude cherche à déterminer si la présence de l’isoétide exotique Sagittaria graminea pourrait impacter la croissance et la répartition de l’isoétide indigène Lobelia dortmanna, une espèce patrimoniale en déclin, afin de mieux comprendre leurs interactions écologiques.

Les premières analyses montrent que L. dortmanna et S. graminea partagent un biotope similaire d’un point de vue sédimentaire, mais que leur cooccurrence semble induire des réponses physiologiques chez les deux espèces. Ces analyses se poursuivront en 2026 pour tenter d’améliorer la compréhension de ces réponses.

| > Voir le diaporama |

8. Biomasses des plantes exotiques envahissantes

Le suivi des biomasses des plantes exotiques envahissantes dans les lacs aquitains permet d’évaluer leur expansion et leurs effets sur les écosystèmes. L’objectif est de mieux gérer ces espèces pour limiter leurs impacts négatifs.

Un drone aquatique autonome a été testé pour cartographier plus précisément les fonds lacustres, mais les tests ont rencontré des difficultés techniques. En 2025, le projet Macoustique (pôle national plans d’eau ECLA) comparera les méthodes traditionnelles d’échantillonnage avec celles basées sur l’hydroacoustique. De plus, des tests de télédétection, en collaboration avec des chercheurs italiens, sont en cours pour détecter les changements dans la distribution des plantes aquatiques grâce aux images satellites.

| > Voir le diaporama |

9. Diversité génétique des communautés à isoétides des lacs et des étangs du littoral Aquitain

Objectif : comprendre la répartition de la diversité génétique des populations de macrophytes, en particulier Littorella uniflora et Lobelia dortmanna, dans les lacs du littoral aquitain afin de proposer des stratégies de conservation adaptées.

L’analyse génétique révèle une diversité relativement faible chez certaines populations d’isoétides, ce qui les rend plus vulnérables aux perturbations environnementales. Des différences entre lacs suggèrent que certaines populations sont plus résilientes que d’autres.

| > Voir le diaporama |

10. Évaluer l’efficacité des opérations de restauration des rives du lac de Carcans-Hourtin

Depuis 2020, des mesures de restauration des rives ont été mises en place pour limiter les impacts anthropiques sur les écosystèmes aquatiques. Un suivi à long terme est en cours pour évaluer la recolonisation des plantes aquatiques, notamment les isoétides.

Les premiers résultats montrent l’impact du passage des véhicules dans la zone littorale du lac sur la présence et la densité des isoétides, notamment pour Lobelia dortmanna.

En 2025, ces observations seront renouvelées pour évaluer l’impact des mesures de restauration, notamment sur la réinstallation des isoétides à croissance lente. Les données collectées contribueront également au réseau national de suivi des actions de restauration porté par le pôle national plans d’eau ECLA.

| > Voir le diaporama |

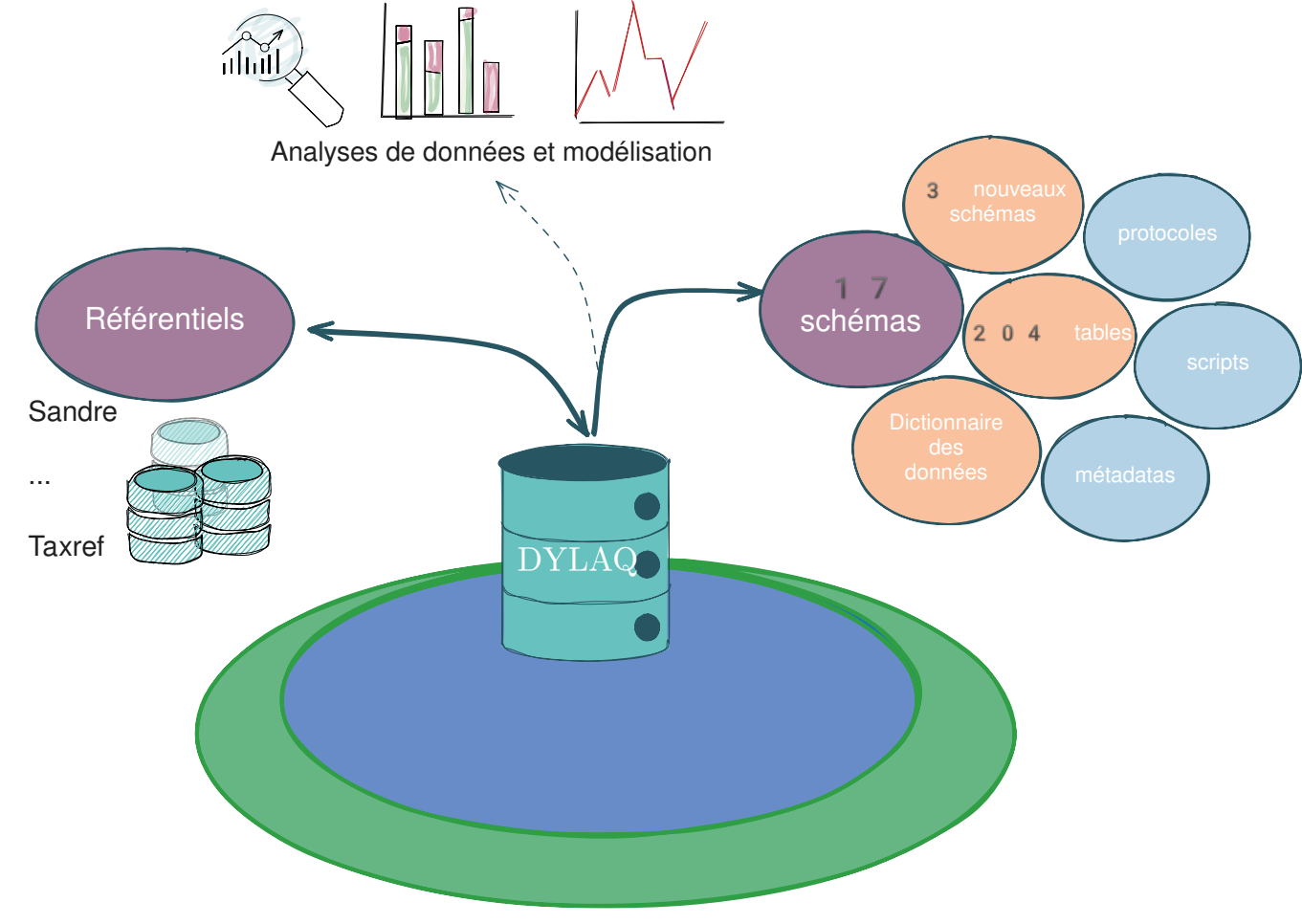

11. Valider et bancariser les données acquises

Les données sont validées puis stockées dans une base de données. Ce système suit les principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) pour garantir la transparence et la réutilisation des données scientifiques.

Les données sont stockées dans une base de données PostgreSQL et validées via des scripts R. Le projet met également en place un dictionnaire de données et utilise des standards comme l’Ecological Metadata Language (EML) pour faciliter l’accès et la réutilisation des données. Cette structuration permet un suivi plus efficace, une meilleure compréhension des enjeux environnementaux et facilite le partage des données entre chercheurs et gestionnaires.

| > Voir le diaporama |

12. Communiquer et diffuser les connaissances

L’ARB NA soutient le projet Vigie-Lacs en apportant son expertise dans la gestion de la biodiversité et en facilitant la diffusion des résultats. Elle a développé :

– une charte graphique pour donner une identité visuelle au projet,

– une page web présentant les objectifs et l’équipe,

– un QR code pour faciliter la communication sur le terrain.

Une vidéo de présentation a également été mise en ligne pour sensibiliser le public à l’importance de la protection des lacs et étangs.

L’ARB NA continue de promouvoir le projet auprès de ses partenaires et réfléchit à l’intégration des résultats dans ses outils numériques pour les collectivités et citoyens. Les informations sont relayées via ses canaux de communication (lettre d’info, réseaux sociaux, site internet).

| > Voir le diaporama |